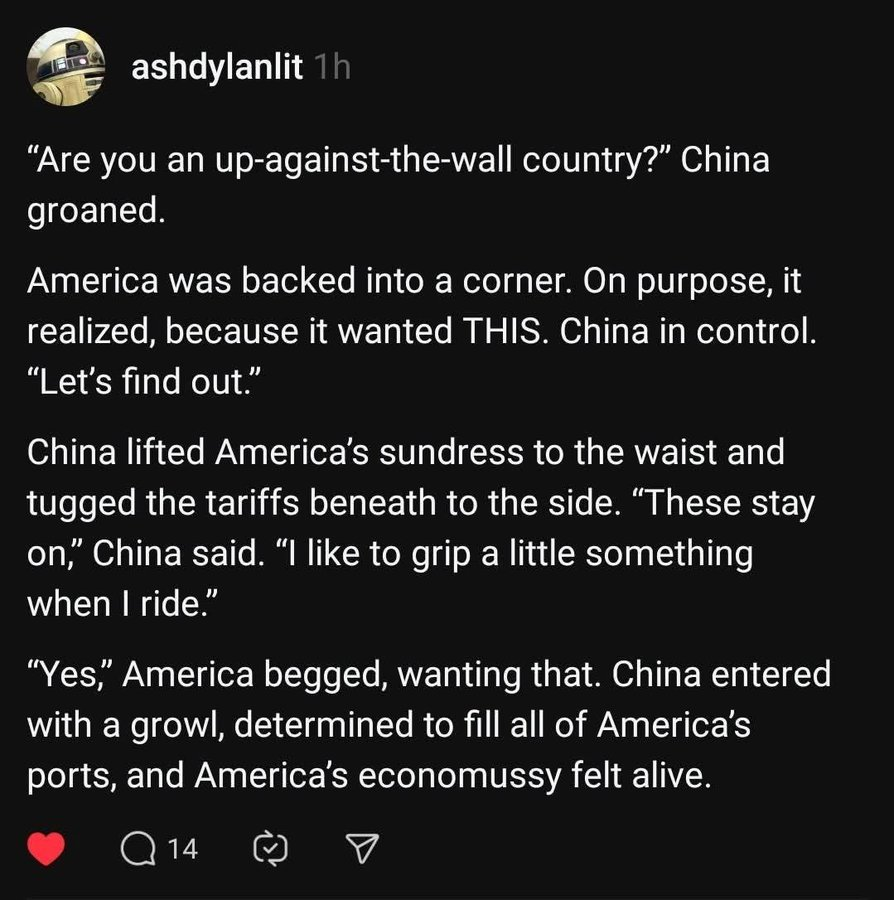

关税战的一个黄段子

这段文字是一段高度拟人化且充满性暗示的文学表达,通过将中美两国拟人化为具有性关系的人物,隐喻地描述了两国的经济、地缘政治或权力关系。以下是对其背景、意象和可能的解读:

- 背景与语境

拟人化手法:作者将美国和中国拟化为两个具有性别化特征的角色(美国似女性,中国似男性),通过性行为的隐喻来表现两国之间的互动。这种手法在文学或政治讽刺中常用于表达权力、支配或复杂的关系。

经济与政治隐喻:文中提到的“关税”“港口”“经济”等词语暗示了中美之间的贸易战、全球化经济关系以及地缘政治博弈。2018-2020年间,中美贸易战是全球焦点,涉及关税、贸易逆差和经济控制权争夺,这可能是文本的现实背景。

挑衅与欲望:文本通过性暗示表达了一种复杂的动态,既有对抗(“逼到墙角”),也有某种程度上的自愿或欲望(“美国想要这个”),可能暗指美国在全球经济中对中国的依赖或主动迎合。 - 逐句解读

“Are you an up-against-the-wall country?” China groaned.

隐喻:中国质疑美国是否是一个被逼到绝境、不得不屈服的国家。“墙角”象征压力或无路可退,可能指美国在贸易谈判或经济竞争中的困境。

语气:中国的“低吟”带有掌控和挑衅意味,暗示其在关系中占据主动。

America was backed into a corner. On purpose, it realized, because it wanted THIS. China in control.

隐喻:美国被逼到角落,象征在经济或政治上处于劣势。但“故意”暗示美国可能主动选择这种处境,反映一种复杂的心理:既抗拒又渴望中国的支配。

解读:这可能暗指美国在全球化中对中国的依赖(如供应链、贸易),或在某些政策上主动让步以换取短期利益。美国的“想要”可能象征对经济刺激或市场开放的渴求。

“Let’s find out.”

语气:中国以试验性、挑战性的口吻推进关系,暗示其准备测试美国的底线或接受程度。

隐喻:可能指中国在贸易战中加码(如提高关税、扩大市场控制)以观察美国的反应。

China lifted America’s sundress to the waist and tugged the tariffs beneath to the side.

意象:“太阳裙”可能象征美国的经济外衣或表面上的自由市场形象,被中国轻易掀开,暴露其脆弱性。“关税”被拉到一边,暗示中国绕过或操控贸易壁垒以进入美国市场。

解读:这反映了中国在贸易战中寻求突破美国保护主义(如关税壁垒)的策略,同时保留某些限制(“这些得留着”)以保持控制。

“These stay on,” China said. “I like to grip a little something when I ride.”

隐喻:中国坚持保留“关税”或其他经济杠杆,象征其在关系中需要抓手或控制点。“骑”是一个强烈的支配意象,暗示中国在经济或政治上占据上风。

解读:可能指中国通过经济政策(如汇率、出口控制)维持对美国的优势地位,同时享受主导的快感。

“Yes,” America begged, wanting that.

隐喻:美国的“乞求”象征其在某种程度上的顺从或对经济刺激的渴求,可能指对廉价商品、投资或市场的依赖。

解读:这可能讽刺美国在全球化中的矛盾心态:一方面抵制中国的崛起,另一方面又因经济利益而妥协。

China entered with a growl, determined to fill all of America’s ports, and America’s economussy felt alive.

意象:“进入”和“填满港口”直接隐喻中国对美国市场的渗透,如通过出口、投资或供应链控制。“economussy”(经济+拟女性化词汇)是一个大胆的杜撰词,将美国的经济体系拟化为一个被激发的、充满活力的实体。

解读:这可能指中国通过“一带一路”、贸易协定或技术输出(如5G)全面进入美国经济体系,美国则因经济活跃(如消费市场繁荣)而感到“鲜活”。但这种活力也伴随着被支配的代价。 - 整体解读

权力与欲望的博弈:文本通过性暗示表达了中美之间复杂的权力关系。中国被描绘为主动、支配的一方,而美国则在抗拒与顺从中摇摆。这种关系可能反映现实中两国在贸易战、全球化及地缘政治中的博弈:中国寻求更大控制权,美国则在保护主义与开放市场间挣扎。

讽刺与批判:文本可能是一种政治讽刺,批判美国在全球化中的矛盾立场(如依赖中国制造却又试图遏制其崛起),或嘲讽中国通过经济手段实现地缘政治目标的野心。

性别化隐喻的问题:将国家拟人化为性别化的角色(美国为女性、中国为男性)可能带有刻板印象,反映了作者对权力关系的刻画方式。这种表达在文学中常见,但也可能引发争议,因为它简化了复杂的国际关系。 - 可能的创作意图

文学表达:作者可能旨在通过夸张的隐喻和挑衅的语言,吸引读者注意中美关系的紧张与复杂性。

政治评论:文本可能是一种对贸易战或全球化后果的讽刺,揭示了经济相互依赖背后的权力失衡。

幽默或挑衅:通过露骨的性暗示,作者可能试图以幽默或震撼的方式让读者重新思考国际关系。 - 文化与伦理考量

敏感性:这种性化的国家拟人化可能对某些读者显得不雅或冒犯,尤其是将国家与性别、性行为联系起来。

文化差异:在不同文化背景下,读者可能对这种隐喻有不同解读。在中国,拟人化国家并不罕见(如“祖国母亲”),但如此露骨的性暗示可能被视为不敬。

总结

这段文字通过拟人化、性暗示和经济隐喻,描绘了中美之间充满张力的权力博弈。中国被塑造成支配者,美国则是既抗拒又迎合的复杂角色。文本可能旨在讽刺全球化中的经济依赖、贸易战中的策略博弈,或两国在国际舞台上的微妙关系。如果你希望进一步探讨某一方面(如经济背景、文学手法或政治讽刺),可以告诉我!